Natürlich war es eine Provokation. Als Martin Scorsese, bekannt geworden durch Filme wie „Taxi Driver“ (1976), die Passionsgeschichte verfilmte, tat er es auf eher ungewöhnliche Weise. Sein Jesus, dargestellt von Willem Dafoe, taugt nicht als unfehlbarer Held. Er wäre die Ehre des Auserwähltseins gerne los, zweifelt ständig – und gründet zu allem Überfluss auch noch eine Kleinfamilie mit Maria Magdalena. Zwar erweist sich diese Wendung als Halluzination, als Traumsequenz, die Jesus vor Augen steht, kurz bevor er am Kreuz stirbt. Doch mit solchen Feinheiten hielten sich die Kritiker von „Die letzte Versuchung Christi“ (1988) nicht auf. In den USA kam es zu Ausschreitungen von Strenggläubigen, in Frankreich steckten Protestierende ein Kino in Brand. Dabei wollte der Katholik Scorsese das Allzumenschliche eigentlich als Mittel verstanden wissen, um Jesus dem Publikum näherzubringen. Man kann also sagen, dass das Thema viel Raum für Missverständnisse bietet: Wer Filme dreht, wird einfachere Sujets finden können als die Lebens- und Leidensgeschichte Christi.

Abgehalten hat das aber wenige. Bekanntlich ist die Bibel das meistverkaufte Buch aller Zeiten, und entsprechend oft hat man ihre Erzählungen ins Kino gebracht. „Geben Sie mir zwei Seiten aus der Bibel und ich gebe Ihnen einen Film“, soll Cecil B. DeMille, der Regisseur von „König der Könige“ (1927) und „Die zehn Gebote“ (1956), gesagt haben. Schließlich bietet die Schrift den Stoff, aus dem Monumentalfilme gemacht sind: Es gibt verheerende Naturkatastrophen und übernatürliche Rettungen, Plagen, Wunder und den Kampf zwischen Gut und Böse. Szenarien, die man so ähnlich längst für Actionfilme jeglicher Couleur übernommen hat.

Wüstenpanorama und Spezialeffekte

Tatsächlich sind die Historie des Kinos und die Geschichte des religiösen Fims eng verknüpft. Rund zwei Jahre nachdem in Paris die erste öffentliche Filmvorführung der Welt stattgefunden hatte, kam 1898 mit „La vie et la passion de Jésus Christ“ der erste Passionsfilm in Frankreich heraus. In den USA erschien „The Passion Play at Oberammergau“ (1898), den man, anders als der Titel vermuten lässt, nicht in Bayern, sondern auf der Dachterrasse des Hotels Grand Central Palace in New York gedreht hatte. Der 19 Minuten kurze Stummfilm wurde zum Kassenerfolg – ein Genre war geboren.

Später waren es die donnernden Sandalenfilme, die das Bild des biblischen Epos made in Hollywood prägten. Mit Wüstenpanorama und Spezialeffekten lockten sie Massen ins Kino. In seinem Buch „Transcendental Style in Film“ untersucht Paul Schrader, späterer Regisseur von „American Gigolo“ (1980), das Phänomen. Den großen Spektakeln mit ihren „wirbelnden Feuerbällen“ stellt er die karge Ästhetik von Arthouse-Regisseuren wie Yasujiro Ozu und Robert Bresson gegenüber. Fazit: Deren Filme, die mit reduzierten Mitteln arbeiten, schafften es viel eher, Transzendentales auszudrücken. Doch das Blockbuster-Genre herrscht bis heute vor, wenn Hollywood sich Biblisches vorknöpft. Als Ridley Scott und Darren Aronofsky in den vergangenen Jahren die Geschichten von Moses und Noah ins Kino brachten, taten sie es mit großen Stars und großen Effekten. Bloß der Tenor der Empörung habe sich geändert, schrieb der Filmkritiker Tom Shone im Guardian: „Von ‚Schändet meinen Glauben nicht mit Götzenbildern‘ zu ‚Seht zu, dass die Computeranimation gut aussieht‘.“

Den Beweis, dass die Verbindung von Kino und Religion sehr rentabel sein kann, hat 2004 Mel Gibsons umstrittener Kreuzigungs-Splatter „Die Passion Christi“ erbracht. Er erzählt die letzten zwölf Stunden im Leben von Jesus Christus, vom letzten Abendmahl bis zu seinem Tod. Was dazwischen liegt, ist mit endlosen Auspeitschungen und Folterungen so grotesk brutal, dass das Anschauen selbst zur Tortur wird. Zwar berief sich Gibson auf vermeintlich historische Fakten, ließ seine Figuren auch noch Aramäisch sprechen. Doch auch moderner Kontext dürfte eine Rolle gespielt haben. „Die Figur Jesus wird stets aus der Zeit heraus gedacht, in der ein Film produziert wird“, sagt die Medien- und Religionswissenschaftlerin Marie-Therese Mäder von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) im Gespräch mit dem ARTE Magazin. „Bei Gibson war das auch die Zeit des Irakkriegs, das sehr Blutige und Gewalttätige.“ Obwohl Kritiker dem Film obendrein Antisemitismus vorwarfen, spielte er mehr als 600 Millionen Dollar ein.

Es ist die ultimative Vater-Sohn-Geschichte

Filmemacher füllen Lücken

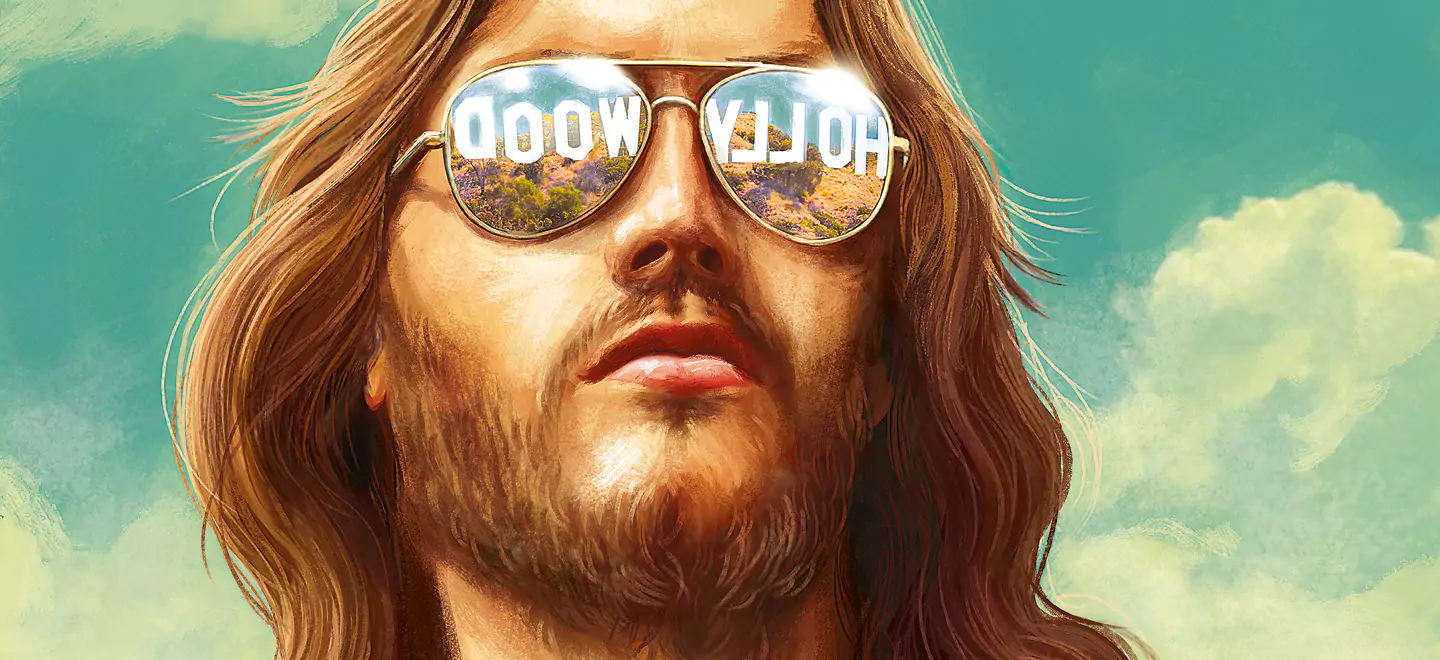

Gemäß der Methode, von der Vergangenheit zu erzählen, um über die Gegenwart zu sprechen, haben Kinomacher in der Figur Jesus oft die gesellschaftlichen Ideen und Ideale ihrer Zeit ausgedrückt. War der Erlöser ein Revolutionär, ein Hippie, ein Familienmensch? Gerade weil die Bibel nicht immer eindeutig ist, konnten sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen, schreibt die kanadische Theologin Adele Reinhartz im Buch „Jesus of Hollywood“: „Das Schweigen der Evangelien erlaubt es den Filmschaffenden, die Lücken kreativ zu füllen.“ Ähnlich tat es Pier Paolo Pasolini, als er Jesus in seinem Schwarz-Weiß-Film „Das 1. Evangelium – Matthäus“ (1964) zum mürrischen Sozialreformer machte. Dennoch – und obwohl Pasolini der katholischen Kirche als Atheist, Marxist und Homosexueller gegen den Strich gegangen sein dürfte – betrachtete der Vatikan das Werk mit Wohlwollen. Gedreht hatte Pasolini es in der süditalienischen Felsenstadt Matera, die ihn mit ihrer uralten Bebauung an das biblische Palästina erinnerte. Ein Behelf, der zur Tradition wurde, denn in dem Ort entwickelte sich eine regelrechte Bibelfilm-Industrie. Gibsons „Passion Christi“ entstand dort ebenso wie in jüngerer Zeit „Das neue Evangelium“ (2020) des Schweizer Theaterregisseurs Milo Rau, das Jesus als schwarzen Aktivisten zeigt. Selten aber schlug der Zeitgeist augenfälliger durch als in „Jesus Christ Superstar“ (1973), jener Rockoper, die Norman Jewison nach der Vorlage von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice filmte. Optisch konnte man sich darin auch nach Kalifornien versetzt fühlen: Jesus ist surferblond und braungebrannt, seine Anhänger tragen Schlaghosen und Häkelwesten. Wenn dann noch Panzer rollen, liegt der Gedanke an Vietnam nah – mehr Siebziger geht kaum. Etwas später bekam die Passionsgeschichte mit „Das Leben des Brian“ (1979) die britische Humorbehandlung von Monty Python.

Wie einflussreich der Stoff ist, zeigt sich auch darin, dass man ihn selbst in den großen Science-Fiction-Klassikern des Kinos findet. Ob „Matrix“ (1999 – 2021) oder „Star Wars“ (1977 – 2005), die Koordinaten sind da: die Erlöserfigur, die Prophezeiung seiner Ankunft, die „Macht“. Ganz und gar buchstäblich dagegen operieren strengreligiöse Filme, die man vor allem in den USA findet. Sie liefern „saubere“ Unterhaltung ohne Gewalt und Sex und machen ein eigenes Genre aus. Über Streaming-Portale wie Pure Flix richten sie sich an Gläubige, um christliche Werte zu stärken. Dass die biblischen Geschichten dort und anderswo immer und immer wieder neu verfilmt werden, hat schlicht mit der Nachfrage zu tun, sagt Marie-Therese Mäder von der LMU München. „Das Publikum ist da, im US-amerikanischen, aber auch südamerikanischen Raum. In Europa muss vielleicht noch eher ein Skandal oder ein fiktionales Narrativ her.“

Scorsese und Gibson legen nach

Wenn sich das Mainstream-Kino an der Bibel bedient, gehört es aber weiter zum Handwerk, das alte Material mit aktuellen Diskursen aufzuladen. So lassen sich alle möglichen Themenkomplexe unterbringen, von Feminismus bis Familiendynamik. Im Stil der Rehabilition historischer Figuren, der seit einigen Jahren immer häufiger angewendet wird, widmete sich etwa „Maria Magdalena“ (2018) mit Rooney Mara und Joaquin Phoenix der gleichnamigen Jesus-Gefährtin, die lange fälschlicherweise als Prostituierte galt. Und wenn Ewan McGregor in „40 Tage in der Wüste“ (2015) auf ein Zeichen von Gott wartet, hat das fast etwas Psychoanalytisches. „Es ist die ultimative Vater-Sohn-Geschichte: Jesus versucht, von seinem Vater eine Antwort, etwas Trost zu bekommen“, so McGregor. „Und sein Vater ist Gott!“

Man kann also sagen, dass Hollywood das Thema aus allen erdenklichen Winkeln beleuchtet hat. Fertig ist es mit ihm trotzdem noch nicht. Vergangenes Jahr kam die Nachricht, dass Mel Gibson eine Fortsetzung der „Passion Christi“ plant; es geht diesmal, klar, um die Auferstehung. Martin Scorsese, dem man in den 1980er Jahren Blasphemie vorgeworfen hatte, beschloss nach eigenen Angaben im Gespräch mit dem Papst, einen neuen Film über Jesus zu drehen. Er wolle dem Glauben „den negativen Beigeschmack“ nehmen, „der mit der organisierten Religion verbunden ist“. Ob dieser Tenor dem Papst passt, ist unklar. Womöglich gilt angesichts sinkender Kirchenmitgliederzahlen aber auch: Ein streitbarer Jesus-Film ist besser als keiner.