Eine Prinzessin reitet auf einem Wolf durch den Wald. Zwei Schwestern freunden sich mit Naturgeistern an. Ein Junge eilt mit einem sprechenden Graureiher zu einem Turm. So vielschichtig die Fantasiewelten von Hayao Miyazaki auch sind – die Handschrift des japanischen Anime-Meisters ist leicht zu identifizieren. Mit seinem jüngsten Werk „Der Junge und der Reiher“ (2023) gewann der 83-jährige Regisseur und Filmproduzent dieses Jahr seinen zweiten Oscar und landete damit nach zehnjähriger Pause noch einmal einen Coup. Eigentlich hatte sich Miyazaki bereits 2013 in den Ruhestand verabschiedet. Was macht die Filme des Japaners weltweit so beliebt?

Hayao Miyazaki wurde 1941, mitten im Pazifikkrieg, als Sohn eines Flugzeugunternehmers in Tokio geboren. Auf der Flucht vor Bombardements der US-Streitkräfte zog seine Familie in die 100 Kilometer nördlich gelegene Stadt Utsunomiya. „Sie entkamen buchstäblich durch das Feuer. Er sagt, er erinnere sich, dass seine Straße in Flammen stand“, so Susan Napier, Autorin der Biografie „Miyazakiworld: A Life in Art“.

1958 erschien mit „Erzählung einer weißen Schlange“ der erste Anime, so heißen in Japan produzierte Zeichentrickfilme, in Farbe im Kino: „Damals zeichnete ich historische und nihilistische Mangas. Als ich den Film sah, fiel es mir wie Schuppen von den Augen“, sagte Miyazaki später. Zwischen Manga – dem japanischen Comic – und Anime-Filmen gab es bis dahin kaum Überschneidungen; auf die Leinwand kamen Märchen und japanische Legenden. Miyazaki vernetzte bald beide Genres und ließ zwischen ihnen eine Symbiose entstehen: Nach seinem Politik- und Ökonomiestudium schloss er sich 1963 dem Studio Toei an und begann in der aufblühenden japanischen Animationsfilmindustrie seine Karriere als Zeichner und Layouter. Er arbeitete ab 1974 bei der Serie „Heidi“ mit, die sich auch im deutschsprachigen Fernsehen großer Beliebtheit erfreute, und lernte seinen späteren Geschäftspartner Isao Takahata kennen.

Ende der 1970er entwickelte sich Miyazaki zum Autor mit eigener Handschrift. Nach mehreren Studiowechseln und dem wirtschaftlichen Erfolg von „Nausicaä aus dem Tal der Winde“ (1984) gründete Miyazaki mit Takahata und dem japanischen Produzenten Toshio Suzuki vor knapp 40 Jahren das Studio Ghibli. 1986 erschien dann mit „Das Schloss im Himmel“ – ein Film über einen Roboter, der das Geheimnis einer untergegangenen Zivilisation hütet – die erste Ghibli-Produktion, der bislang 23 Filme folgten.

Die animierten Bilder sind bis ins kleinste Detail von Hand gemalt; Computertechnik lehnt Miyazaki bis heute ab. Seine Storyboards, die zeichnerische Version eines Drehbuchs, finalisiert Miyazaki in der Regel erst während eines Drehs – er selbst und sein Team aus mehr als 100 Zeichnerinnen und Zeichnern wissen vorher oft nicht, wie der Film endet.

Jugendliche als Heldinnen und Helden

Miyazakis „Chihiros Reise ins Zauberland“ (2001), in dem es ein Mädchen in ein mysteriöses Badehaus verschlägt, brachte Ghibli 2003 den ersten Oscar als bester Animationsfilm ein. „Das Studio ist Miyazaki“, sagt Suzuki über seinen Mitgründer. „Es dreht sich komplett um seinen kreativen Geist.“

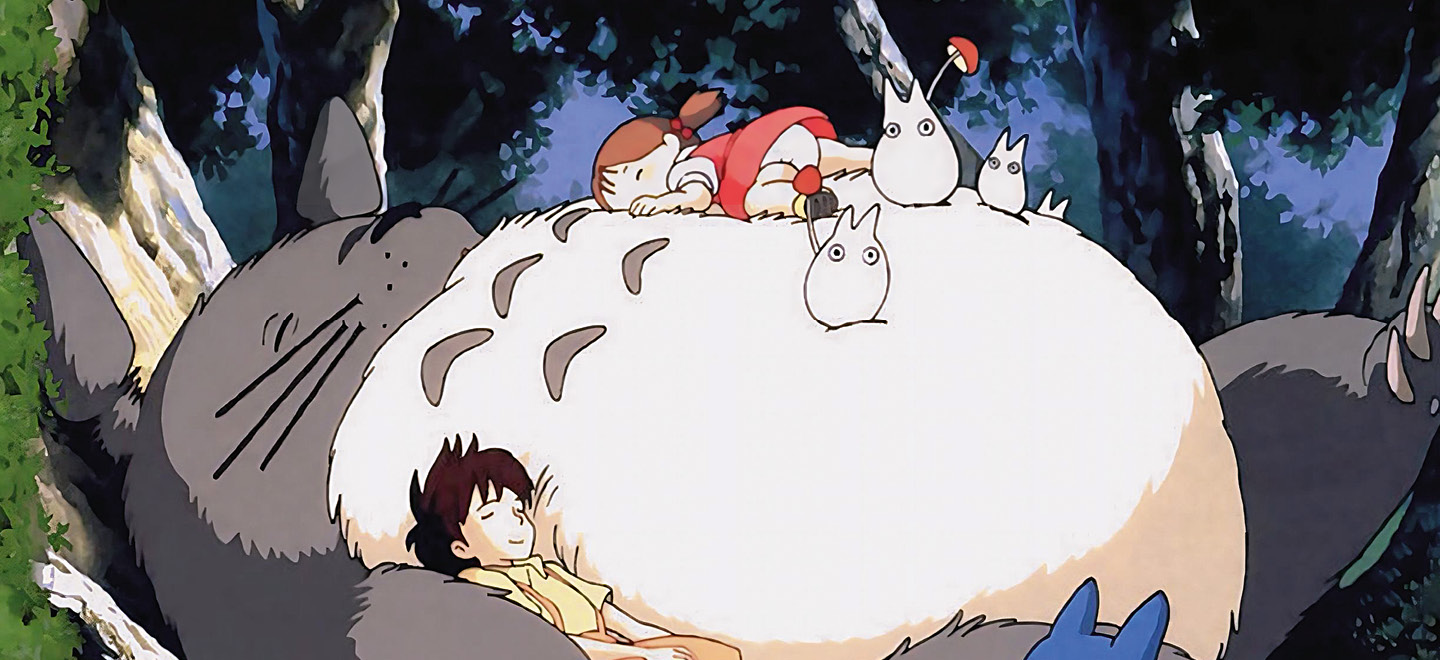

Dabei sind dessen Werke kein seichtes Trickfilm-Vergnügen. Sie zeugen von der Besorgnis des Filmemachers über den Zustand der Welt: Die Animationen stellen direkt oder indirekt Themen wie Umweltzerstörung, Krieg und Kapitalismus dar und behandeln bedeutende Konfliktlinien – etwa zwischen Industrialisierung und Ökologie oder Tradition und Moderne. Ein roter Faden: Immer wieder kämpfen in Hayao Miyazakis Geschichten Jugendliche gegen Ungerechtigkeiten an und wollen die Welt zum Besseren wenden. In „Prinzessin Mononoke“ (1997) etwa stellt sich die Heldin gegen die Zerstörung der Natur und die Vertreibung der Götter. „Die Japaner glauben, dass alles in der Natur mit einer Seele auf die Welt kommt“, sagt der japanische Schriftsteller Natsuki Ikezawa. Wer in Miyazakis Welt abtaucht, den erwarten Abenteuer in magischen Zwischenwelten und bizarre Kreaturen, ob menschenähnliche Fabeltiere, Geister oder Mythengestalten. Manche Figuren haben längst nicht nur unter Anime-Fans Kultstatus erreicht – allen voran die freundlichen Trolle aus „Mein Nachbar Totoro“ (1988).

Dass Miyazaki autobiografisch arbeitet, zeigt sich auch in „Der Junge und der Reiher“: Darin betritt der zwölfjährige Mahito, dessen Vater bei der Luftwaffe arbeitet, nach dem Tod seiner Mutter während des Pazifikkriegs eine fantastische Welt. Ob es Miyazaki diesmal ernst meint mit seinem Ruhestand? Sein letzter Film heißt im Original übersetzt „Wie lebt ihr?“ – und soll zukünftige Generationen offensichtlich einmal mehr ermutigen, widerstandsfähig zu sein, und zu hinterfragen, wie sie leben wollen.