Time. Players are ready. Quiet please“: So lautet, mit britischem Understatement vorgetragen, der meditative Dreiklang der Stuhlschiedsrichter, wenn es weitergehen soll. Und vielleicht ist Tennis der beste Sport, um beim Spielen und Zuschauen aus der Zeit zu fallen. In den ersten Szenen von Janus Metz’ Drama „Borg McEnroe – Duell zweier Gladiatoren“, das ARTE im Juli zeigt, schaut der Schwede Björn Borg (Sverrir Gudnason) kritisch auf die Saiten seiner heute prähistorischen, damals topaktuellen Donnay-Holzkeule. Dann sehen wir ihn auf dem Balkon seines trostlosen Luxusplattenbau-Appartments in Monaco, im 23. Stock. Vor sich das weite blaue Mittelmeer, unten ein kleiner blauer Pool. Mit melancholischem Gesicht und freiem Oberkörper balanciert er auf der Brüstung. Natürlich springt er nicht, er will Tennisgeschichte schreiben und zum fünften Mal Wimbledon gewinnen. 1980 ist das, und der eiskalte Schwede Borg hat im jungen US-amerikanischen Tennis-Punk John McEnroe (Shia LaBoeuf) seinen Endgegner gefunden.

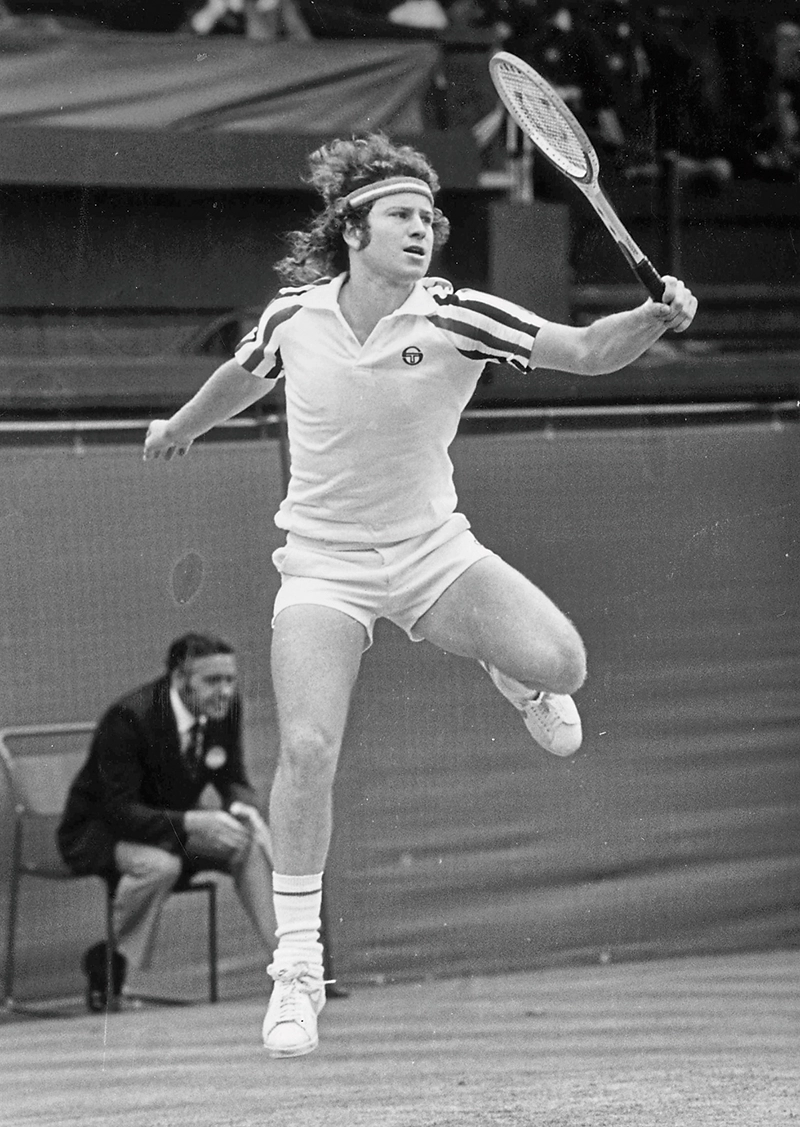

Wem das alles nichts sagt, dem sei erklärt: Bevor Steffi Graf und Boris Becker das einst elitäre und vor allem von gutbetuchten Europäern zelebrierte Schlägerspiel auch in Deutschland breitensporttauglich machen werden, begründen Borg und McEnroe mit diesem epischen Wimbledon-Finale den Hype um Tennis weltweit.Fünf Sätze lang spielen die beiden gegeneinander und dehnen Spannung und Zeit ins scheinbar Unendliche. „Ein Spiel für die Ewigkeit“, begeistern sich die Reporter. Das liegt natürlich an der irren Zählweise dieses großen Einsamkeitssports, in dem alles auf Returns und Comebacks angelegt ist, wenn sich zwei perfekte Antagonisten auf derartigem Toplevel begegnen: Borg mit seinem kontrollierten Grundlinien-Tennis, McEnroe mit seinem unorthodoxen Serve-and-Volley-Touch. In der traditionell privilegierten, hochgezüchteten, psychisch ruinösen Welt der Clubs und Courts sprengte das damals den Rahmen.

Denn ausgedacht hatten sich diesen Sport englische Aristokraten im viktorianischen 19. Jahrhundert zur Körperertüchtigung und Charakterbildung. Um lange Landhausnachmittage nicht komplett in Müßiggang und Cocktails ersaufen zu lassen, spannten sie der Jugend ein Netz über den Rasen. Die absurd insiderischen Spielstände („forty-love“) orientierten sie an Wettquoten für jeden gespielten Punkt; und hinzu kam dann noch – als Extra-Thrill – die schöne Idee des Einstands, der bei gegnerischem Vorteil immer wieder zurückerkämpft werden kann. Welcome to tennis: the gentle art of killing time. Und willkommen zur Geburt des großen Erzähl- und Erklär-Dramas. Anders als Cricket wurde Tennis immer spannender und populärer. Spätestens als die TV-Nation USA die Sportart adoptierte und mit der Einführung des Tie-Breaks dramatisierte; außerdem passte der Platz gut ins Fernsehbild und die Seitenwechsel-Pausen waren ideal für Werbung. So fand die einstige Elitenbeschäftigung bald auch ihren Weg ins Kino.

Zunächst noch als bloßes Zitat in französischen Arthouse-Filmen wie „Das Parfum von Yvonne“ (1994), in dem es heißt, die Welt könne kein ganz schlimmer Ort sein, solange Menschen in weißer Kleidung sich Bälle über ein Netz zuspielen. Bald sah man Tennis auch in einem Thriller wie Woody Allens „Matchpoint“ (2005) und unlängst sogar in einem Blockbuster wie „Challengers“ (2024) von Luca Guadagnino. Darin entfacht das Spiel mit dem kleinen gelben Ball ein Erotikspektakel, und Hauptdarstellerin Zendaya spielt nicht nur Upperclass-Lover gegen Underclass-Player aus, sondern eignet sich auch die Powertechnik als Schattenschlag-Ballett an: Der Tennisball wurde mit 3D-Spezialeffekten erst nachträglich reinmontiert.

BEIDHÄNDIGE RÜCKHAND SELBST GESPIELT

Die Verfilmung „Borg McEnroe“ hingegen konzentriert sich noch ganz klassisch und im besten Sport-Biopic-Sinne auf die Konkurrenz der Protagonisten. Das Beste: Hier wird noch selbst gespielt! Sverrir Gudnason sieht auf fantastische Weise nicht nur aus wie Björn Borg, sondern kann auch wirklich eine beidhändige Rückhand schlagen. Shia LaBoeuf stellt John McEnroe zwar abseits des Platzes gut dar, aber es passt zum etwas unfairen Schwerpunkt des Films auf den Schweden, dass LaBoeuf erkennbar noch nie gespielt hat und – allerdings gut geschnitten! – in den Spielszenen gedoubelt werden muss.

Dem Film gelingt es, ein komplettes Tennismatch mit Rückblenden in die Biografien der beiden gewissermaßen live nachzuerzählen. Das ist großes Sportdrama – am Ende wird der müde Weltranglistenerste Borg den wütenden Weltranglistenzweiten McEnroe episch, weil nach langem Kampf mit 1:6, 7:5, 6:3, 6:7 (16:18!) und 8:6 niederringen. Allein der Tie-Break im vierten Satz ist ein wahres Matchball-Satzball-Massaker und dauert – Stichwort: aus der Zeit fallen – 22 Minuten. Der stille Borg küsst den Pokal, aber der flegelhafte McEnroe hat mit großem Sportsmann-Elan den Respekt des Publikums gewonnen (und wird Borg ein Jahr später vom Thron stoßen).

Doch der Film überzeugt auch im ruhigen Erzählen der Vergangenheit und Zwischenzeiten: Wie die beiden überhaupt so weit kommen konnten, wie so ein Hochleistungsleben für den Moment überhaupt im Alltag aushaltbar ist.

So übt der junge Borg in der schwedischen Provinz an der Garagenwand seine ikonische Rückhand, wird als Hitzkopf vom väterlichen Coach Lennart Bergelin (Stellan Skarsgård) entdeckt und widmet sein Leben fortan dem Erlangen des Ruhepulses in runtergekühlten Hotelzimmern, um als stoische Ballmaschine so berühmt zu werden, dass er sich freut, wenn der Kellner ihn nicht erkennt, als er in seiner Wahlheimat Monte Carlo vor weiblichen Fans in ein Café flüchtet.

Der New Yorker Anwaltssohn McEnroe spielt hingegen Rock-’n’-Roll-Tennis gegen jede Tradition, eignet sich einen fluiden Spielstil irgendwo zwischen Basketball und Tennis an, so kompetitiv amerikanisch wie der Kapitalismus, und ist sofort hellwach, als ihm Koksnase Vitas Gerulaitis (Robert Emms) im Nachtclub das mönchische Leben Borgs und dessen innere Unruhe erklärt. Und auch wenn Tennisphilosophie über Gegnerschaft inzwischen in den Grand-Slam-Werbepausen längst zur Luxusuhren-Vermarktung verkommen ist, sind es doch die schönsten Momente in diesem bewegenden Film, wenn die beiden Sportler die Vorrunden-Matches des jeweils anderen still im Fernsehen studieren: einmal so gesehen (und erkannt) zu werden!

VOLLES AMBIVALENZ_PAKET

Heute ist der ewige und ewig dauernde Einzelsport Tennis mit seinem Retro-Appeal schwer in Mode: Top-Egos wie Rafael Nadal und Novak Djokovic sorgen für neue Sagas der Rivalität und halten mit ihren Ticks und Ritualen den Psycho-Faktor hoch (nie die Linie berühren; die Trinkflasche so hinstellen, dass das Etikett auf die Seite schaut, wo man gleich aufschlägt). Damit bieten sie dem Publikum in neurotischen Zeiten das volle Ambivalenz-Paket an Kontemplation, Mitfiebern, Spannungsaufbau. Alternde Großstädter entdecken das Spiel als Feierabend-Sport und träumen mit David Foster Wallace in dessen großer Reportage über den Weltranglisten-79. Michael Joyce davon, wie es wäre, der 79. Beste der Welt in irgendwas zu sein.